2018年,江苏以“绿色建筑+”为主线,推动绿色建筑相关工作在原有基础上的综合提升和拓展深化,重点在“+”什么、如何“+”上寻求破题,以绿色惠民为目标导向、以创新科技为技术支撑、以绿色空间(绿色建筑、绿色社区、生态城区等)为物质载体,全省新增节能建筑1亿平方米以上,二星级及以上绿色建筑标识项目面积3000万平方米。

完善基础工作,突出集成和高质量引导

建立符合江苏实际、体现江苏特色的“绿色建筑+”相关标准、技术和评价体系,促进装配式建筑、被动式建筑、BIM、智能智慧等技术与绿色建筑深度融合。

加快推进绿色智慧健康建筑(未来屋)设计与实施路径研究、开展工程试点示范。

加快研究修订《江苏省绿色建筑评价标识管理办法》,稳步推行政府购买服务和第三方评价。试点探索绿色建筑设计、竣工一体化标识,推动绿色建筑运营管理。

加强载体建设,展示江苏水平

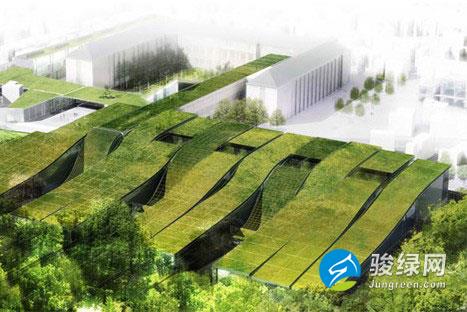

在对已验收的示范区开展运行后评估,总结推广经验和存在问题的基础上,加快出台《绿色生态城区规划技术导则》、《绿色生态城区规划建设标准》,引导各地突出高星级绿色建筑和“江苏建造”的集成集聚,同步推动绿色交通、绿色照明、海绵城市、智慧城市、地下空间综合利用、区域能源供应等绿色城乡建设重点内容融合。

引导新创建的示范区突出高星级绿色建筑和“江苏建造”的集成集聚,探索“技术研究+试点示范+标准推广+机制完善”的创新链,推动绿色生态城区集聚资源、集成示范、提升品质,助推建成国内一流水平的示范区。

深入推进建筑节能75%、被动式超低能耗建筑技术路线研究和工程实践,研究制定《江苏省居住建筑热环境和节能75%设计标准》。

优化工作机制,强化地方责任和创造性

组织开展年度绿色建筑暨建筑节能工作考核检查,完善激励和考核机制,在江苏省政府生态文明建设和能源消费总量与强度“双控”考核中,根据年度重点工作目标,调整对市县的考核指标和打分标准。

修订江苏省人居奖评选办法中相关指标和范例奖相关主题的内容,增强导向性要求。

开展《绿色建筑发展条例》执法检查和实施后评估,推进条例内容落地落实。

创新引导方式,提升社会认知

在学校、医院、机场等公共建筑试点增设“绿色建筑可感知”的指标展示,对能耗、温度、湿度、空气质量等指标进行动态监测并对比展示,让群众对绿色建筑有切身感受,增加社会认同。推动省级公共建筑能耗限额试点城市加快研究制定建筑能耗限额,探索建筑能耗总量控制的适宜路径。研究基于建筑能耗限额的重点用能建筑管理及用能价格差别化政策,探索推进超限额建筑实施节能改造。

清华大学建筑环境与设备工程研究所教授张寅平:如何控制室内空气污染?

广东省建筑设计研究院建筑总工罗赤宇:装配式建筑的抗震性能更好

华阳国际设计集团董事副总裁龙玉峰:从三个维度选择装配式设计公司

(via深圳建科院、华润“春笋”总部、鲲鹏资本)

(via深圳建科院)

(via城设设计集团)